Linuxを使い始める時のデータ移行や、日々の大切なデータのバックアップ

これらは、安心してLinuxを使い続けるために欠かせない、とても重要な作業です

実は、私は8年以上も同じ外付けHDD(1TB)を使い続けています

↓TOSHIBA製 HD-AC10TK(1TB)

本当は、この長年連れ添った製品を紹介したかったのですが、残念ながらもう生産は終了しているため、みなさんにおすすめすることができません

そこでこの記事では、「もし、私が今新しく買い換えるなら、どれを選ぶか?」という視点で調査しました

あなたの使い方に本当に合った、後悔しない一台を見つけるための「選び方の基準」と、具体的なおすすめ製品を紹介します

なぜ必要?Linuxで外付けストレージが活躍する3つのシーン

まず、どのような場面で外付けストレージが役立つのか、具体的な3つのシーンを見ていきましょう

ご自身の状況と照らし合わせることで、必要性をより具体的にイメージできるはずです

シーン①:OS乗り換え時の「データ移行」

WindowsからLinuxへ、あるいは別のLinuxディストリビューションへ乗り換える際の、最も安全で確実なデータの一時避難場所になります

これさえあれば、インストール作業中の万が一のトラブルも怖くありません

シーン②:日々の運用での「データバックアップ」

あなたが作成・保存した大切なファイルを守るための、日々のバックアップ先として活躍します

また、Timeshiftなどでシステム全体をバックアップしておけば、設定変更で不具合が出ても、いつでも安心な状態に戻せます

シーン③:異なるPC間での「ファイル共有」

あなたのLinux PCから、家族や職場のWindows PCへ写真や動画などの大容量ファイルを移動させたい、といった場面でも役立ちます

USBメモリでは容量が足りない、そんな時に非常に便利です

後悔しないための「選び方の3つのポイント」

外付けストレージと一言で言っても、種類や容量は様々です

すでに外付けストレージを探したことのある方は、「Linux対応って書いてある製品がほとんどないけど…」と不安に思うかもしれません

実際、製品や公式サイトに「Linux対応」と表記されていない製品ばかりですが、安心してください

外付けストレージは、USBマスストレージクラス(MSC)という、USBで接続した機器を「記憶装置」として認識させるための標準規格で作られています

そして、windows、Mac OS、Linuxは「USBマスストレージクラスに対応したOS」なので、製品や公式サイトに「Linux対応」と明記されていなくても、心配しなくても良いということです

この記事では、その前提の上で、購入後に「こんなはずじゃなかった…」と後悔しないための、最低限知っておきたい3つのポイントを紹介します

ポイント①:種類の違いを知る(SSD vs HDD)

まずは、現在の主流である「SSD」と、昔ながらの「HDD」の違いを知っておきましょう

この2つは、見た目は似ていても、データを記録する仕組みが全くちがいます

・HDD (ハード・ディスク・ドライブ)

簡単にいうと、中にレコード盤のような磁気の円盤が入っていて、それが高速で回転し、針のような部品で物理的にデータを読み書きする仕組みです

・SSD (ソリッド・ステート・ドライブ)

一方、SSDはUSBメモリと同じように、半導体チップに電気的にデータを記録します

HDDのような物理的に動く部品は一切ありません

この仕組みのちがいが、下の表のような性能の差に繋がっています

| 項目 | SSD(おすすめ) | HDD |

|---|---|---|

| 読み書き速度 | 非常に速い | 遅い |

| 衝撃への強さ | 強い | 弱い |

| 価格 (容量あたり) | 高い | 安い |

| 動作音 | 無音 | 回転音がする |

このように、価格以外のほぼ全ての面でSSDが優れています

特に、バックアップにかかる時間の短縮や、持ち運び時の安心感を考えると、基本的には「SSD」を選ぶのが現代の最適解と言えます

ポイント②:自分に合った容量を見つける

次に、どれくらいの容量が必要かを考えます

ご自身の使い方に合わせて、以下の目安を参考にしてみてください

・500GBがおすすめな人

文書作成やWeb閲覧が中心で、データはあまり多くない方向け

・1TBがおすすめな人

音楽や写真をたくさん保存したい、ほとんどの方におすすめな定番容量

・2TB以上がおすすめな人

動画編集やRAW現像など、大容量のファイルを日常的に扱う方向け

もし迷ったら、少し予算を足して一つ上の容量を選んでおくと、将来データが増えても安心ですが、ほとんどの人は1TBを選べば問題ないはずです

実際、ブログに使う画像を主に保存している私の場合、現時点で約6,000 個のアイテム、サイズは 120GB程度の容量です

これを見ると500GBあれば十分そうですが、いざ買おうとすると「500GBだとちょっと心配だな」と思ってしまうものですし、今後の自分のPCの使い方が変わる可能性も十分ありますので、安全を見て1TBを購入するのがおすすめです

ポイント③:SSDのたった一つの注意点を理解する

最後に、SSDを選ぶ上で知っておきたい特性が一つだけあります

それは、「長期間、電源を入れずに放置すると、データの保持性能が低下する可能性がある」という点です

もちろん、数週間使わなかった程度でデータが消えることはありません

しかし、バックアップを取った後、何年も押し入れにしまい込むような使い方を想定している場合は、この特性を考慮する必要があります

そうはいっても、「数週間使わないことはあるし、やっぱりデータの保持性能が心配」という方もいるでしょう

そういう方は、精神衛生上、HDDを選ぶことをおすすめします

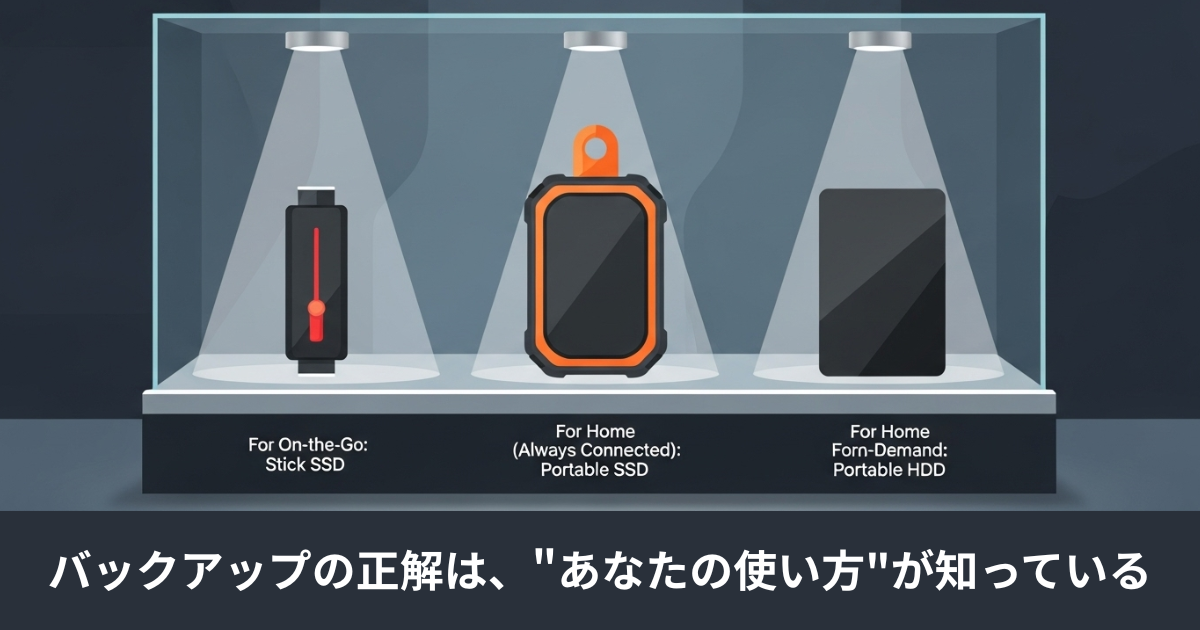

【使い方別】あなたに最適な外付けストレージはこれ!

ここからは、あなたの使い方に沿って、具体的なおすすめのストレージを3つのタイプから紹介します

これから紹介する製品は、特に「Linux対応」とは明記されていませんが、いずれもLinuxで標準的に認識されるUSBマスストレージクラスという規格で作られているため、特別な設定なしで利用できる定番モデルです

「外出先で使うか、自宅だけで使うか」を基準に、最適な一台を見つけてください

外出先でもバックアップしたい、アクティブなあなたへ

・おすすめのタイプ:スティック型SSD

・なぜ最適か?

このタイプはUSBメモリのように小型軽量で、接続用のケーブルも必要なく、持ち運びが苦にならないので、外出時に持っていくのに最適です

しかも、SSDなら物理的な駆動部品がないので、移動中の衝撃にも強く安心です

また、外出先でも使うということは、頻繁に通電する機会があるということなので、SSDの無通電時のデータ保持性能を心配する必要もありません

・おすすめの製品:BUFFALO製 SSD-PUT1.0U3-B/N

日本企業である株式会社バッファロー(BUFFALO)は、全国の主要な家電量販店、パソコン専門店、ネットショップの実売データを集計するBCNが、そのデータをもとに部門ごとの年間(1月1日~12月31日)販売数累計第1位のメーカーを表彰する「BCN AWARD」のSSD外付部門(4年連続4回目)、HDD外付部門(16年連続21回目)を受賞する国内シェアNo.1のPC周辺機器メーカーです

そのBUFFALO製の「SSD-PUT1.0U3-B/N」は、値段も手頃で、容量も必要十分

端子(PCとの接続部分)もスライド式で収納でき、MIL規格(アメリカ国防省が制定した軍用機器の品質・性能要件)にも準拠しているので、非常に壊れにくくなっています

私が今、持ち運び用として購入するなら、この手軽さとタフさは非常に魅力的です

実は、このモデルはAmazonの売れ筋ランキングでも上位に入るほどの人気製品で、「多くの人が選んでいる」という安心感があります

確かに、USBの規格は最新のUSB3.2 (Gen2)ではなく、読み書きの速度は最高速ではありません

しかし、同社の外付けHDDの約3.6倍のスピードが出るとされており、バックアップという用途においては、この速度で十分すぎるほど快適です

私自身、さらに遅い外付けHDDを使っていて「遅くてイライラする」と感じたことは一度もありませんでしたので、その3倍以上の早さで読み書きできるならバックアップには必要十分だと思います

もちろん、「どうせ買うなら、少しでも速い方がいい」という方もいるでしょう

その場合は、同じシリーズでより高速なUSB3.2 (Gen2)に対応したハイスピードモデルも販売されています

ただ、ほとんどの方にとっては、まず紹介した標準モデルが、価格と性能のバランスが最も取れたベストな選択と言えるでしょう

なお、見た目がそっくりで商品名も似ているので、購入する際は間違わないように注意しましょう

自宅だけでバックアップする、堅実なあなたへ

自宅でバックアップする場合、そのバックアップ方法は、

・PCに常時接続して、自動で定期的にバックアップする

・必要なときだけ接続し、手動でバックアップする

の2つのパターンに分けられます

それぞれのパターンでは求められる性能に違いがあるので、パターンごとにおすすめ製品を紹介します

パターンA:PCに常時接続して、自動で定期的にバックアップしたい方

・おすすめのタイプ:ポータブルSSD

・なぜ最適か?:

このパターンでバックアップをしようという方は、きっとバックアップアプリを使用されると思います

自動で定期的にバックアップされるのに、外付けストレージをバックアップのタイミングで手動で接続するなんて面倒なことはしないですよね

ということは、常にPCに接続していることになり、バックアップ自体はしなくても通電はするので、SSDの無通電時のデータの保持性能を心配する必要はありません

もし、PC周りで落下させてもHDDより格段に壊れにくいので、PCへ常時接続ならSSDがいいでしょう

また、ポータブルタイプは接続ケーブルがあり、設置場所に自由度がありますので、自宅でバックアップするなら、パーソナルタイプがおすすめです

・おすすめの製品:SanDisk製 SDSSDE61-1T00-GH25

SanDisk(サンディスク)は、SSD、メモリーカード、USBメモリなどのフラッシュメモリー製品を製造・販売するアメリカのブランドです

家電量販店でmicroSDカードなどの棚で、SanDiskの製品を良く目にすると思います

近年はSSDにも注力しており、今回はその中から「SDSSDE61-1T00-GH25」を紹介します

最大3mからの落下にも耐える高耐久モデルで、高い防滴防塵性能も備えています

付属のケーブルはUSB Type-Cケーブルですが、USB Type-A変換アダプタも付属しています

ただ、先ほど紹介したスティック型SSDよりも値段が高くなるのが難点です

もし、「少しでも安くしたい」「PC周りのスペースを最小限にしたい」「ケーブルを増やしたくない」という方は、先ほど紹介したスティック型のうち、ハイスピードモデルの方がほぼ同じ性能なのでおすすめです

パターンB:必要な時だけ接続し、手動でバックアップしたい

・おすすめタイプ:ポータブルHDD

・なぜ最適か?

バックアップ時以外は通電しない使い方の場合、長期保管時のデータ保持性能の観点では、昔ながらのHDDに安心感があります

そして何より、SSDに比べて大容量のモデルを安価に購入できるのが最大のメリットです

また、外付けSSDには、大型の「据え置きタイプ」と小型の「ポータブルタイプ」がありますが、「据え置きタイプ」は置き場所をある程度確保する必要があり、バックアップの度に移動させるのも大変です

その点、ポータブルタイプなら、置き場所の確保も最小限で済んで重量も軽いので、移動も簡単です

・おすすめの製品:BUFFALO製 HD-PCFS1.0U3-BBA

私が8年以上愛用しているのはTOSHIBA製のHDDですが、もし今、私がHDDを買い換えるとしたら、このBUFFALO製のモデルを選びます

その理由は、スティック型SSDのところでも紹介したとおり、株式会社バッファロー(BUFFALO)が、「BCN AWARD」のHDD外付部門で16年連続21回目の受賞を誇る、国内シェアNo.1メーカーだからです

これだけ長く、多くの人に選ばれ続けているという事実は、何よりも確かな信頼の証と言えるでしょう

値段も、外付けSSDよりもだいぶ安く購入できます

ただ、HDDなので、SSDよりも転送速度は遅いですが、私が今使用しているHDDと同じUSB規格3.0なので、「遅すぎてイライラする」ということはないでしょう

購入後に迷わない!Linuxでの最適なフォーマット形式

購入したストレージをLinuxで100%活用するために、最後に「フォーマット形式」について知っておきましょう

外付けストレージには、OSがデータを管理するための「フォーマット形式」というルールがあります

主な「フォーマット形式」は以下の3つ

・exFAT

Windowsとも共有するのに最適な、汎用性の高い形式

・NTFS

Windowsの標準形式

Linuxでも読み書きは可能ですが、exFATの方がよりスムーズに動作します

・ext4

Linux専用の標準形式

Windowsでは、標準でサポートされていません

Timeshift(システムバックアップアプリ)など、ext4にしか対応しないLinuxアプリもあります

一般的に、個人向けに販売されている外付けストレージの「フォーマット形式」は「NTFS」か「exFAT」です

どちらもWindowsでもLinuxでも読み書きできるので、まずは購入したままで使って、もしTimeshiftなどでうまく認識されない場合は、「ext4」へのフォーマットを試してみてください

そういう私は、購入した外付けHDDの元々の「フォーマット形式」である「NTFS」のままずっと使っていますが、特に不便を感じたことはありません

まとめ

今回は、Linuxユーザーが自分の使い方に合わせて最適な外付けストレージを選ぶための、具体的な方法を紹介しました

・「Linux対応」の表記がなくても、定番モデルならまず問題なく使える

・外付けストレージは、データ移行と日々のバックアップに必須のアイテム

・選ぶ際は、SSDの「長期未通電時の注意点」を頭に入れておく

・「外出先か自宅か」「常時接続か都度接続か」で最適な一台が決まる

・購入後は、目的に合わせてフォーマット形式を確認する(普通はそのまま使ってOK)

「自分で一つずつ調べるのは面倒!」という方は、この記事で紹介した製品の中から、ご自身の使い方に合った一台を選んでいただければ、まず間違いありません

あなたにとって最高の一台を見つけて、より安全で快適なLinuxライフを送ってください